En 2023, 386 000 personnes exercent le métier d’animateur socioculturel et de loisirs en France, dont 167 000 en font leur emploi principal. Cette profession est très féminisée (75 %), plutôt jeune (la moitié a moins de 34 ans) et moins diplômée que la moyenne des salariés. Près de six animateurs sur dix (58 %) sont employés par une collectivité locale. Leurs conditions d’emploi sont souvent marquées par des contrats courts (42 % de CDD) et du temps partiel (53 %, non choisi pour près de la moitié). Cette précarité, liée aux rythmes périscolaires et extrascolaires, reflète à la fois les contraintes propres au secteur et le fait que l’animation constitue fréquemment un premier emploi, une activité saisonnière ou une étape transitoire dans un parcours professionnel.

En 2023, 386 000 personnes exercent le métier d’animateur socioculturel et de loisirs en France, dont 167 000 en font leur emploi principal. Cette profession est très féminisée (75 %), plutôt jeune (la moitié a moins de 34 ans) et moins diplômée que la moyenne des salariés. Près de six animateurs sur dix (58 %) sont employés par une collectivité locale. Leurs conditions d’emploi sont souvent marquées par des contrats courts (42 % de CDD) et du temps partiel (53 %, non choisi pour près de la moitié). Cette précarité, liée aux rythmes périscolaires et extrascolaires, reflète à la fois les contraintes propres au secteur et le fait que l’animation constitue fréquemment un premier emploi, une activité saisonnière ou une étape transitoire dans un parcours professionnel.

En 2023, moins de la moitié (167 000) des 386 000 personnes employées en tant qu’animateur socioculturel et de loisirs [encadré « Repères »], occupent cet emploi à titre principal (celui qui leur procure la plus forte rémunération). Cet écart reflète une caractéristique structurelle du secteur : aux côtés des animateurs professionnels, souvent employés de manière pérenne par les collectivités locales ou les associations, interviennent de nombreux animateurs ponctuellement salariés, en particulier l’été, dans les centres de loisirs ou les colonies de vacances. Leurs conditions d’exercice sont par définition en grande partie dépendantes de celles de l’accueil des enfants et des rythmes scolaires. Dans quelle mesure les conditions d’emploi des animateurs exerçant à titre principal diffèrent-elles de celles de l’ensemble des salariés ? Et quelles en sont les conséquences ? Pour y répondre, cette étude mobilise les données de l’enquête Emploi en continu sur la période 2021-2024 et les données de la base Tous salariés 2023 de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) [encadré « Sources »].

Les animateurs sont plus jeunes que l’ensemble des salariés. Selon l’enquête Emploi en continu, sur la période 2021-2024, alors que l’âge médian de l’ensemble des salariés est de 42 ans, la moitié des animateurs socioculturels et de loisirs ont moins de 34 ans. En particulier, 27 % des animateurs ont moins de 25 ans alors que c’est le cas d’un salarié sur dix (10 %). À l’inverse, seuls 22 % des animateurs sont âgés de 50 ans et plus contre 31 % de l’ensemble des salariés [tableau 1, en ligne].

Trois quarts des animateurs sont des femmes (contre 51 % dans l’ensemble des salariés). Les animatrices sont en moyenne plus âgées que les animateurs : 37 ans contre 33 ans. Les animateurs âgés de moins de 25 ans sont en effet plus nombreux que ces dernières (35 % contre 24 %) tandis que la part d’animatrices âgées de 50 ans et plus est au contraire plus élevée (25 % contre 14 % des animateurs).

Sources

L’enquête Emploi en continu et la base Tous salariés

L’enquête Emploi en continu (EEC) de l’INSEE est la source principale de cette étude. Elle permet une mesure fine et régulière de l’emploi et du chômage des individus âgés de 15 ans et plus, suivant les concepts du Bureau international du travail (BIT). Les données portent sur l’emploi principal de l’enquêté qui correspond à celui qui occupe le plus de son temps ou, en cas d’égalité,

à celui qui lui procure le plus de revenus. Les animateurs socioculturels et de loisirs sont ici identifiés par la catégorie socioprofessionnelle (PCS) 43D7 de l’INSEE (les directeurs et directrices de centres de loisirs ou autres accueils collectifs de mineurs ne sont pas inclus). Afin d’avoir un effectif significatif d’animateurs socioculturels et de loisirs, les données sont calculées sur les années 2021 à 2024. Cette source est complétée par les données de la base Tous salariés 2023 de l’INSEE pour le calcul des effectifs et des salaires. Cette base statistique couvre l’ensemble des salariés et est produite à partir des déclarations administratives de leurs employeurs. Dans cette source, les animateurs sont identifiés par la PCS 435B. Les stagiaires et les volontaires en service civique sont exclus de l’étude, tandis que les apprentis et les contrats de professionnalisation y sont inclus (hors calcul des salaires).

La grande majorité des animateurs socioculturels et de loisirs possèdent le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA), certificat indispensable, selon le code de l’action sociale et des familles pour encadrer des mineurs en accueil collectif, la réglementation imposant qu’une proportion minimale d’animateurs en soit titulaire. Le BAFA et le BAFD (pour les fonctions de direction) ne sont toutefois pas des diplômes professionnels et ne nécessitent pas le baccalauréat, mais des qualifications conçues pour une pratique occasionnelle de l’animation. Dans les faits, ils permettent, le plus souvent d’exercer de manière régulière et à temps plein, les diplômes professionnels de l’animation étant beaucoup moins répandus. Chaque année, environ 3 000 personnes obtiennent un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité « animation » (niveau baccalauréat), contre près de 50 000 pour le BAFA [1, 2]. À un niveau plus élevé, existent le DEJEPS (diplôme d’État, bac + 2 pour des fonctions de coordination de structures éducatives) et le DESJEPS (diplôme d’État, bac + 3 ou + 4 pour des fonctions de direction et d’encadrement supérieur) mention « animation ».

Au-delà de ces diplômes spécifiques, d’après l’enquête Emploi en continu, sur la période 2021-2024, 71 % des animateurs possèdent un diplôme ne dépassant pas le baccalauréat1 contre 46 % de l’ensemble des salariés [tableau 1, en ligne]. Ainsi, 42 % des animateurs socioculturels et de loisirs déclarent le baccalauréat comme diplôme le plus élevé. Ils sont 20 % à détenir un diplôme de niveau CAP, BEP ou équivalent et 8 % à avoir le brevet des collèges. À l’inverse, seuls 21 % déclarent un diplôme du supérieur (au moins bac + 2). Par ailleurs, 9 % des animateurs ne possèdent aucun diplôme, soit une proportion identique à celle des salariés.

Les animateurs socioculturels et de loisirs ont une ancienneté dans l’emploi plus courte que la moyenne des salariés : trois animateurs sur dix occupent leur emploi depuis moins d’un an contre 16 % de l’ensemble des salariés [tableau 2, en ligne]. À l’inverse, les salariés sont beaucoup plus nombreux à occuper leur emploi depuis au moins dix ans (41 %) que les animateurs (27 %). Si l’ancienneté plus courte des animateurs est liée à leur âge, elle est aussi liée à la proportion plus élevée des contrats courts. Ces chiffres traduisent une perception du métier d’animateur davantage comme un premier emploi, une première expérience professionnelle, particulièrement pour les jeunes, plutôt que comme une carrière à long terme. Les trajectoires professionnelles des animateurs sont en effet caractérisées par une discontinuité des parcours : la moitié de ces salariés exerce encore cette profession un an après, mais seulement un quart au bout de cinq ans [3].

58 % des animateurs sont agents de la fonction publique territoriale et 39 % sont salariés du privé (les 3 % restants étant agents de la fonction publique d’État et hospitalière). Parmi les animateurs salariés dans le privé, une majorité travaille dans le secteur associatif (61 %). Certaines communes peuvent en effet déléguer l’accueil périscolaire et extrascolaire à une association dans le cadre d’une délégation de service public. En comparaison, plus des trois quarts des salariés (77 %) travaillent dans le secteur privé et seulement 8 % au sein des collectivités territoriales.

Un peu plus de quatre animateurs socioculturels et de loisirs sur dix sont en CDD (42 %), dont 11 % avec une durée de contrat de moins de trois mois. À titre de comparaison, seuls 9 % des salariés sont concernés par ce type de contrat (dont 2 % de moins de trois mois). Cette forte proportion de CDD explique la plus faible ancienneté sur l’emploi, traduisant une certaine précarité mais aussi un usage fréquent des contrats courts dans le secteur de l’animation. Parmi les autres types de contrats, 27 % des animateurs sont en CDI et 26 % sont fonctionnaires contre, respectivement, 68 % et 17 % de l’ensemble des salariés [tableau 2, en ligne].

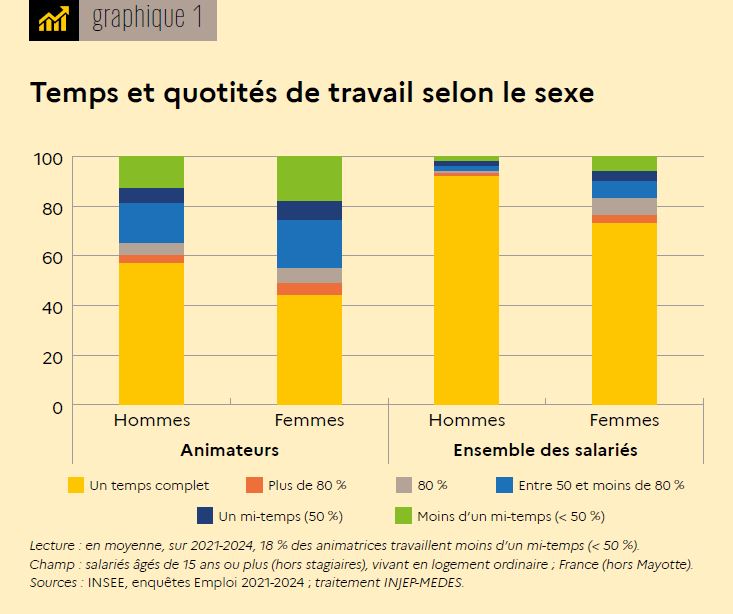

Alors que seulement 17 % des salariés travaillent à temps partiel, c’est le cas de plus d’un animateur sur deux (53 %). Dans le détail, 17 % des animateurs travaillent moins d’un mi-temps (< 50 %) et 18 % entre 50 et moins de 80 % contre respectivement 4 % et 5 % des salariés. Comme c’est le cas pour l’ensemble des salariés, la part de personnes à temps partiel parmi les animateurs est plus élevée pour les femmes (56 %) que pour les hommes (43 %) [graphique 1]. Cette forte prévalence du temps partiel est une difficulté ancienne et bien connue dans le secteur. En effet, les métiers de l’animation sont souvent marqués par des journées fractionnées (matin, pause méridienne, fin de journée), synonymes de rémunérations incomplètes et de déséquilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ce problème, identifié de longue date, est particulièrement complexe à résoudre car directement lié aux rythmes périscolaires et extrascolaires [4].

Deux indicateurs – temps partiel subi et sous-emploi – permettent de mesurer les contraintes liées aux emplois. Parmi les animateurs travaillant à temps partiel, près de la moitié (47 %) déclare subir cette situation faute d’avoir trouvé un emploi à temps complet contre seulement un quart de l’ensemble des salariés à temps partiel. Parmi les autres raisons invoquées, 13 % des animateurs déclarent travailler à temps partiel pour s’occuper de leurs enfants ou d’un proche ou pour avoir du temps libre. Ces proportions sont respectivement de 24 % et de 16 % pour l’ensemble des salariés [tableau 3, en ligne].

Par ailleurs, le sous-emploi2 concerne beaucoup plus souvent les animateurs (24 %) que l’ensemble des salariés (5 %).

En 2023, selon les données de la base Tous salariés, le salaire en équivalent temps plein (EQTP) d’un animateur, dont c’est l’emploi principal, est en moyenne de 1 906 euros nets par mois. Ce salaire est inférieur de 30 % à celui de l’ensemble des salariés qui est en moyenne de 2 725 euros. Le salaire en EQTP convertit le salaire perçu à un temps plein, quel que soit le volume de travail rémunéré3. À durée de travail égale, la moitié des animateurs perçoivent ainsi moins de 1 803 euros par mois contre 2 247 euros nets pour l’ensemble des salariés. Les disparités salariales sont légèrement moins prononcées chez les animateurs que chez l’ensemble des salariés : les 25 % des animateurs les plus rémunérés ont un salaire 1,4 fois plus élevé que les 25 % les moins rémunérés. Ce rapport est de 1,8 pour l’ensemble des salariés [tableau 4, en ligne].

Le salaire net moyen en EQTP diffère selon le type de contrat, lui-même corrélé à l’ancienneté sur l’emploi, les salariés en CDI et fonctionnaires ayant une ancienneté plus importante que ceux en CDD. Ainsi, les animateurs ayant le statut de fonctionnaire sont rémunérés en moyenne 2 355 euros nets, soit 26 % de plus que ceux en CDI et 33 % de plus que ceux en CDD, qui sont respectivement rémunérés à hauteur de 1 873 euros et 1 774 euros nets. Quel que soit le type de contrat, la rémunération des animateurs reste inférieure à celle de l’ensemble des salariés puisque celle-ci s’élève à 2 712 euros en moyenne pour les fonctionnaires, à 2 838 euros pour les salariés en CDI et à 2 089 euros nets pour ceux en CDD.

Repères

Les animateurs socioculturels et de loisirs

Responsables en premier lieu de l’accueil des jeunes enfants dans les centres de loisirs et les colonies de vacances, les animateurs socioculturels et de loisirs élaborent et mettent en oeuvre des projets d’animation (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) ou des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l’accueil périscolaire et extrascolaire. Leur activité ne se limite toutefois pas à ces accueils : certains exercent aussi dans des clubs de vacances ou de loisirs privés (parcs d’attractions), voire en maisons de retraite.

Compte tenu de la part du sous-emploi et des salaires beaucoup moins élevés, 43 % des animateurs socioculturels et de loisirs souhaiteraient travailler plus d’heures pour gagner plus contre un quart des salariés. Les animateurs à temps partiel sont plus nombreux à le souhaiter que ceux travaillant à temps complet (57 % contre 27 %).

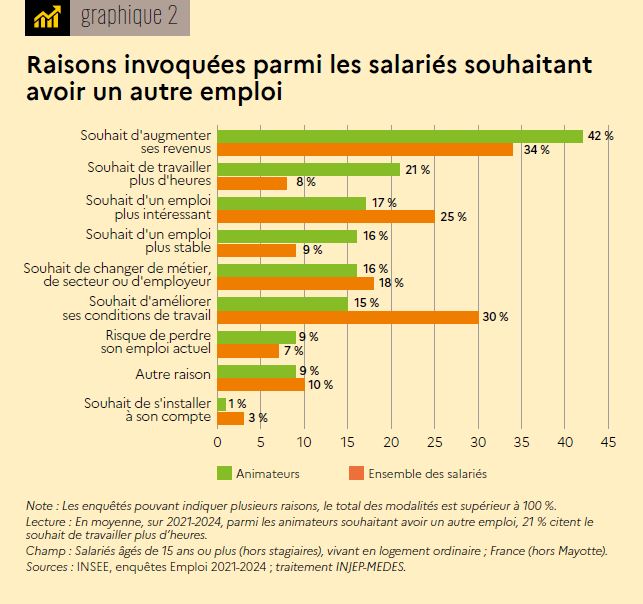

Par ailleurs, 27 % des animateurs déclarent souhaiter avoir un autre emploi, soit en remplacement, soit en complément de celui actuellement occupé. C’est 11 points de plus que pour l’ensemble des salariés (16 %). Les salaires des animateurs étant plus faibles que ceux de l’ensemble des salariés, il n’est pas étonnant que, parmi les animateurs souhaitant avoir un autre emploi, 33 % citent comme raison principale le souhait d’augmenter leurs revenus alors que c’est le cas de 24 % de l’ensemble des salariés. En considérant l’ensemble des raisons, et non plus seulement la raison principale, cette proportion s’élève à 42 % chez les animateurs, soit 8 points de plus que l’ensemble des salariés [graphique 2]. Parmi les autres raisons, 21 % des animateurs souhaitent trouver un autre emploi afin de travailler plus d’heures et 17 % avoir un emploi plus intéressant (mais c’est 8 points de moins que pour l’ensemble des salariés). Par ailleurs, en lien avec la proportion de contrats à durée déterminée, 16 % d’entre eux souhaitent un emploi plus stable ou encore changer de métier, de secteur ou d’employeur. En revanche, si trois salariés sur dix souhaitent avoir un autre emploi pour améliorer leurs conditions de travail, cette raison est citée par seulement 15 % des animateurs.

Atlas national des fédérations sportives 2019 Hors collection

Varia Agora débats / jeunesses

Jeunes, religions et spiritualités Agora débats / jeunesses

Jeunes et santé mentale : ressources et appropriations Agora débats / jeunesses

Les études… et à côté ? Les modes de vie des étudiant·e·s Agora débats / jeunesses