À 13 ou 14 ans, près d’un collégien sur cinq n’avait pas d’activité sportive régulière pendant ses loisirs en 2019. Plus souvent des filles, les deux tiers de ces jeunes ont des parents qui sont eux-mêmes pas ou peu sportifs. Seuls trois collégiens éloignés de la pratique sur dix affirment que le sport est un loisir qu’ils n’ont jamais aimé. La situation la plus fréquente est celle de jeunes qui perçoivent positivement le sport, mais pour qui l’isolement, la nécessité de performance et les contraintes de coût, d’éloignement ou de temps constituent autant de freins à une pratique plus régulière.

À 13 ou 14 ans, près d’un collégien sur cinq n’avait pas d’activité sportive régulière pendant ses loisirs en 2019. Plus souvent des filles, les deux tiers de ces jeunes ont des parents qui sont eux-mêmes pas ou peu sportifs. Seuls trois collégiens éloignés de la pratique sur dix affirment que le sport est un loisir qu’ils n’ont jamais aimé. La situation la plus fréquente est celle de jeunes qui perçoivent positivement le sport, mais pour qui l’isolement, la nécessité de performance et les contraintes de coût, d’éloignement ou de temps constituent autant de freins à une pratique plus régulière.

En 2019, près de 18 % des élèves de 13 ou 14 ans ne faisaient pas de sport régulièrement pendant leur temps libre : 7 % n’en avaient jamais fait depuis le début de l’année scolaire en dehors des cours obligatoires et 11 % n’en avaient fait qu’occasionnellement (au plus une ou deux fois par mois). La sédentarité des adolescents étant devenue un problème majeur de santé publique, mieux connaître ces jeunes et leur rapport au sport constitue un enjeu important de politique publique : d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS) [1], 73 % des jeunes Français âgés de 11 à 17 ans n’atteignent pas les standards d’activité physique recommandés1 et la France se classe 119e sur 146 pour le niveau d’activité physique de cette tranche d’âge.

Qui sont ces collégiens et collégiennes peu ou pas sportifs ? Quel est leur rapport au sport ? Comment le perçoivent-ils ? Pour y répondre, cette étude mobilise les informations recueillies dans l’Enquête sur les activités des jeunes en dehors du collège, réalisée par l’INJEP et la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) en 2019 sur un échantillon de 12 000 collégiens [encadré « Source »].

L’absence de pratique sportive régulière pendant les loisirs est plus fréquente chez les filles : 22 % d’entre elles contre 14 % des garçons sont, à 13 ou 14 ans, peu ou pas sportives [tableau 1, en ligne] et elles constituent à elles seules 61 % des collégiens éloignés du sport. C’est aussi un phénomène très inégal socialement : respectivement 21 % et 27 % des enfants d’ouvriers et d’inactifs sont peu ou pas sportifs contre seulement 10 % des enfants de cadres et de chefs d’entreprise. Le sport est en effet l’une des pratiques culturelles les plus dépendantes de la transmission familiale [2] : 26 % des jeunes n’ont pas d’activité sportive régulière pendant leurs loisirs quand leurs parents ne pratiquent jamais, contre seulement respectivement 9 % et 11 % quand la mère ou le père font du sport plusieurs fois par semaine [tableau 1, en ligne]. L’intérêt des parents pour le sport joue également : plus ils assistent à des manifestations sportives et plus leur enfant fait du sport régulièrement. Or, les milieux sociaux les plus favorisés consacrent davantage de temps au sport pendant leurs loisirs [3, 4]. De plus, l’absence de pratique sportive régulière est très liée à la manière dont les collégiens passent leurs vacances d’été – période propice au sport, elle aussi, liée au milieu social et au niveau de ressources de la famille. En effet, la part de collégiens peu ou pas sportifs diminue à mesure que la durée des départs lors des vacances d’été s’accroît et lorsque le jeune est parti en colonie de vacances.

Et de fait, à caractéristiques comparables, l’importance du rapport au sport des parents, les modalités de départ en vacances et le fait d’être une fille, sont fortement corrélés avec la probabilité d’être peu ou pas sportif, alors qu’aucun lien significatif ne ressort avec le milieu social ni le niveau de diplôme des parents [tableau 1 en ligne, colonne « écarts nets »]. Malgré les disparités territoriales d’équipements sportifs, aucune différence significative n’apparaît selon la taille de la commune de résidence. Enfin, toujours à caractéristiques comparables, seuls les jeunes présentant le niveau en français et en mathématiques le plus élevé ont une probabilité moins forte d’être peu ou pas sportifs alors que la situation contraire s’observe parmi les élèves parvenus en 3e en avance. Pourtant, le temps dédié au sport ne semble pas entrer en concurrence avec celui consacré à la scolarité, le risque d’être peu ou pas sportif se réduisant à mesure que le temps passé à faire les devoirs s’allonge.

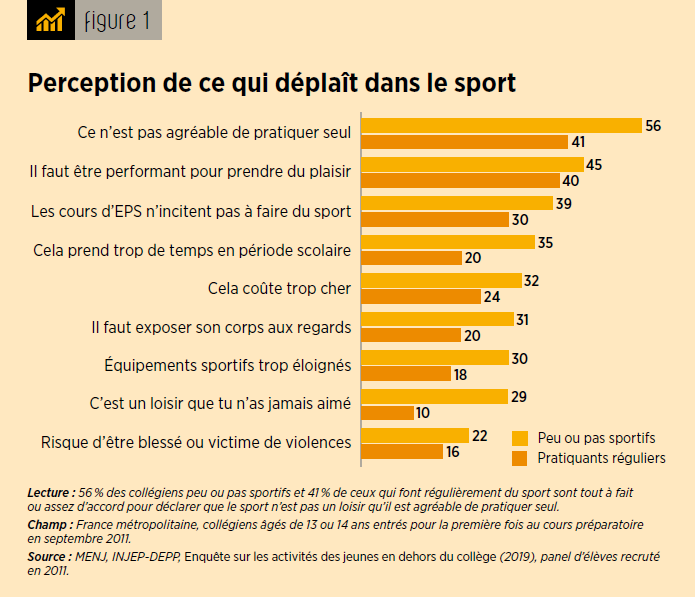

Interrogés sur les choses qui leur déplaisent dans le sport, les collégiens peu ou pas sportifs évoquent plusieurs causes (en moyenne trois items sur les neuf proposés) : 56 % d’entre eux citent le fait que le sport est un loisir qu’il n’est pas agréable de pratiquer seul, motif qui se détache nettement, comme si le manque de partenaire pour pratiquer était souvent sous-jacent à l’absence d’activité sportive régulière [figure 1]. Par ailleurs, la nécessité d’être performant et d’aimer la compétition pour prendre du plaisir au sport est un autre aspect qui déplaît à près de la moitié d’entre eux (45 %).

Les différentes contraintes (éloignement des installations sportives, coût et manque de temps) qui peuvent entraver la pratique sportive sont chacune évoquées par près d’un tiers des collégiens peu ou pas sportifs. Toutefois, leur rôle ne doit pas être sous-estimé puisque 60 % en évoquent au moins une alors que ce n’est le cas que d’un quart des pratiquants réguliers.

Plus fréquente chez les filles et les jeunes dont aucun des parents ne fait de sport, une absence totale de goût pour le sport reste minoritaire : seulement 29 % de collégiens éloignés de la pratique régulière indiquent que le sport est un loisir qu’ils n’ont jamais aimé. C’est néanmoins un sentiment qui distingue nettement les jeunes ne faisant jamais de sport des pratiquants occasionnels : plus du tiers des premiers, mais seulement le quart des seconds souscrivent à une telle opinion.

Par ailleurs, les cours d’éducation physique et sportive (EPS) ne semblent pas toujours en mesure de rapprocher les jeunes de la pratique sportive : 39 % des collégiens pas ou peu sportifs pensent qu’ils n’incitent pas à faire du sport en dehors des heures de classe. Enfin, si la réticence à exposer son corps concerne 31 % d’entre eux, seulement un collégien peu ou pas sportifs sur cinq craint le risque de blessure ou de violence.

Source

L’Enquête sur les activités des jeunes en dehors du collège

L’Enquête sur les activités des jeunes en dehors du collège a été réalisée par l’INJEP et la DEPP d’avril à août 2019, auprès de collégiens de 13 à 14 ans, pour la plupart en classe de 4e, sur leurs activités dans quatre domaines : le sport, l’engagement associatif, les vacances et le travail scolaire à la maison. 13 179 des collégiens ont répondu à cette enquête du dispositif DEPP, soit 90,1 % du panel d’élèves recruté au cours préparatoire en 2011. Seuls les élèves dont les parents avaient répondu à l’enquête Famille de 2012 ont été retenus, soit 12 258 élèves. Une pondération a été calculée pour assurer qu’ils soient représentatifs de l’ensemble des élèves entrés au cours préparatoire en septembre 2011.

Pour mieux comprendre le rapport au sport des collégiens peu ou pas sportifs, une méthode de classification a été utilisée sur trois aspects : ce qui déplaît dans le sport, ce que permet le sport et l’intérêt pour le sport en tant qu’expérience culturelle. Cette méthode aboutit à une répartition en six classes construites pour être aussi homogènes que possible et distinctes les unes des autres.

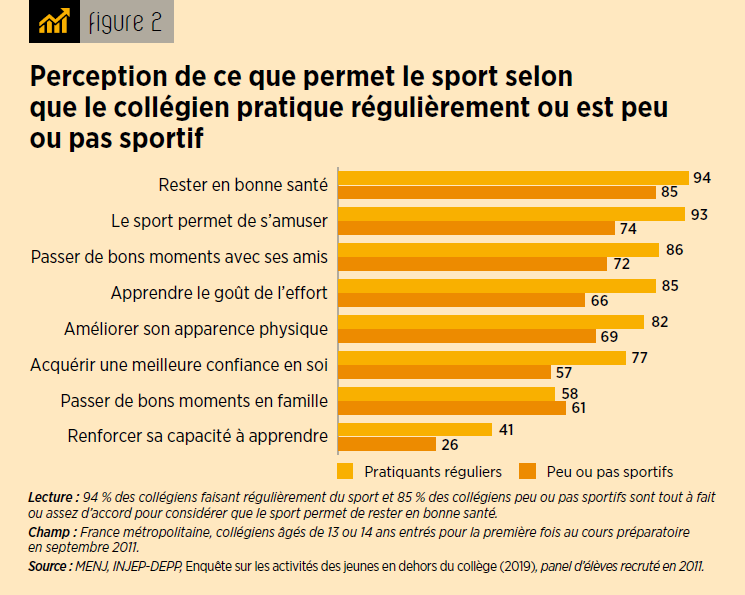

La majorité des adolescents éloignés de la pratique sportive perçoivent positivement le sport, même si celui-ci reste pour eux un loisir moins valorisé qu’aux yeux des pratiquants réguliers. En effet, 85 % des collégiens peu ou pas sportifs (contre 94 % des pratiquants réguliers) estiment que le sport permet de rester en bonne santé et plus des deux tiers d’entre eux se positionnent positivement sur les items mesurant la dimension ludique du sport et ses effets sur l’apparence physique [figure 2].

Toutefois, ces adolescents éloignés de la pratique sportive sont moins nombreux que les pratiquants réguliers à croire à la dimension ludique du sport et à ses effets positifs sur les aptitudes mentales et psychologiques. Ainsi, 86 % de ces derniers pensent que le sport permet de passer de bons moments avec ses amis et 77 % d’acquérir une meilleure confiance en soi contre seulement 72 % et 57 % des collégiens peu ou pas sportifs.

Par ailleurs, une part relativement importante de collégiens peu ou pas sportifs s’intéresse au sport en tant qu’expérience culturelle [4] : la moitié d’entre eux suit l’activité sportive et près de 40 % soutiennent une équipe ou un sportif [tableau 2, en ligne]. En revanche, seulement 18 % d’entre eux ont assisté à une manifestation sportive payante. Au total, près des deux tiers des collégiens éloignés de la pratique sportive ont fait au moins l’une de ces trois expériences.

Selon la manière dont les collégiens peu ou pas sportifs intègrent ces aspects, six rapports différents au sport peuvent être mis en évidence [encadré « Source »], allant des plus proches aux plus éloignés de l’envie de pratiquer.

Ces jeunes croient fortement à l’utilité du sport, notamment à ses effets positifs sur les aptitudes mentales et psychologiques : 91 % d’entre eux pensent que le sport permet d’apprendre le goût de l’effort et 89 % d’acquérir une meilleure confiance en soi [tableau 3, en ligne]. Parallèlement, ils s’intéressent beaucoup au sport : 80 % d’entre eux suivent l’actualité sportive et 71 % soutiennent une équipe ou un sportif [tableau 2, en ligne]. En phase avec de telles attitudes, seulement 11 % déclarent que le sport est un loisir qu’ils n’ont jamais aimé et ils comptent parmi les jeunes qui trouvent le moins de choses déplaisantes dans le sport [tableau 4, en ligne]. Ils ne font néanmoins pas de sport régulièrement, ce qui pourrait s’expliquer par des contraintes de coût, d’éloignement ou de temps – 58 % en évoquent au moins une. D’un profil sociodémographique comparable à celui des autres collégiens peu ou pas sportifs, ces jeunes s’en distinguent par un climat familial plus favorable au sport : leurs parents se rendent plus fréquemment à des manifestations sportives (40 %) et font majoritairement du sport (57 %) [tableau 5, en ligne].

Convaincus que le sport permet de s’amuser (86 %), de passer de bons moments avec ses amis (89 %) ou sa famille (71 %), 80 % des élèves de cette classe regrettent néanmoins que le sport soit un loisir qu’il n’est pas agréable de pratiquer seul. C’est d’ailleurs la seule dimension déplaisante du sport qui recueille un assentiment marqué. Par ailleurs, ces jeunes manifestent un intérêt très net pour le sport : 84 % suivent l’actualité sportive et les deux tiers soutiennent une équipe ou un sportif. Les enfants uniques, les jeunes de bon niveau scolaire et ceux dont les parents sont diplômés de l’enseignement supérieur sont surreprésentés parmi les élèves de cette classe. Ce groupe est aussi celui qui comporte le plus d’élèves faisant du sport occasionnellement (74 %).

Ces élèves se distinguent par une vision particulièrement positive du sport : 96 % d’entre eux pensent que faire du sport contribue à une meilleure apparence physique et 82 % à acquérir une meilleure confiance en soi. Le fait que le sport permette de s’amuser et de se détendre avec ses proches est intégré par la quasi-totalité d’entre eux au point qu’ils sont nettement plus nombreux que les pratiquants réguliers à penser que le sport permet de passer de bons moments en famille (93 % contre 58 %). Parallèlement, ces jeunes comptent aussi parmi ceux qui trouvent le moins de choses déplaisantes dans le sport, mis à part le fait que c’est un loisir qu’il n’est pas agréable de pratiquer seul (59 %). Si seulement 5 % d’entre eux déclarent que le sport est un loisir qu’ils n’ont jamais aimé, ils s’y intéressent néanmoins très peu : seulement le tiers d’entre eux suit l’actualité sportive et 5 % soutiennent un sportif ou une équipe. Ce n’est donc pas seulement le manque de partenaire pour pratiquer qui peut expliquer leur faible niveau de pratique, mais aussi un manque d’intérêt. Les enfants de cadres (19 %) et ceux dont les parents sont diplômés de l’enseignement supérieur (43 %) sont surreprésentés parmi les élèves de cette classe. C’est aussi le groupe où les parents ont été les plus nombreux (73 %) à faire du sport avec l’enfant quand il était au cours préparatoire.

L’attitude la plus fréquente est celle de jeunes pour qui le sport est une activité certes agréable et utile mais avec trop de côtés déplaisants. Si 91 % d’entre eux pensent que le sport permet de passer de bons moments avec ses amis et 80 % d’améliorer son apparence physique ou d’apprendre le goût de l’effort, ils regrettent le poids des contraintes de temps, de coût ou d’éloignement (84 % d’entre eux évoquent l’une d’entre elles), le fait que le sport ne soit pas agréable à pratiquer seul (77 %) et qu’il faille être performant pour y prendre du plaisir (68 %). Leur rapport au sport apparaît d’autant plus partagé que 41 % d’entre eux déclarent que c’est un loisir qu’ils n’ont jamais aimé, et ils sont d’ailleurs relativement peu nombreux à suivre l’actualité sportive ou à soutenir une équipe. Ce manque d’intérêt pour le sport se retrouve chez leurs parents : 52 % ne font jamais de sport et seulement 30 % se sont déplacés pour voir une manifestation sportive. Avec 61 % de filles et 56 % d’enfants d’employés ou d’ouvriers, le profil sociodémographique des jeunes de cette classe est très proche de celui de l’ensemble des collégiens peu ou pas sportifs.

Ces élèves ont d’autant moins tendance à pratiquer qu’ils ne croient guère à l’utilité et à l’agrément du sport auquel ils s’intéressent par ailleurs fort peu : seulement le tiers d’entre eux suit l’actualité sportive et le quart soutient une équipe ou un sportif. Si 82 % d’entre eux reconnaissent que le sport permet de rester en bonne santé, ils adhèrent nettement moins aux autres items sur ce que permet le sport. Ce manque d’intérêt pour le sport et ce doute quant à ses effets bénéfiques pourraient expliquer leur faible fréquence de pratique car peu de choses semblent leur déplaire dans le sport ; en particulier, 27 % d’entre eux ne retiennent aucun des neufs freins ou contraintes listés dans le questionnaire. Les élèves en retard scolaire ou en section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) (23 %) ainsi que ceux habitant la région parisienne sont surreprésentés parmi les jeunes de cette classe. Ce groupe est aussi l’un de ceux qui comptent le plus de jeunes ne faisant jamais de sport (47 %).

Ces élèves sont ceux qui manifestent le plus grand rejet du sport. 82 % d’entre eux déclarent que c’est un loisir qu’ils n’ont jamais aimé et 78 % que les cours d’EPS n’incitent pas à faire du sport en dehors des heures de classe. Ils sont très nombreux à regretter qu’il faille être performant et aimer la compétition pour y prendre goût (78 %), à considérer qu’il n’est pas agréable de le pratiquer seul (72 %), ou que le sport prend trop de temps en période scolaire (67 %). Si 59 % d’entre eux admettent que le sport permet de rester en bonne santé, seulement 18 % trouvent qu’il permet de s’amuser et 20 % de passer de bons moments avec ses amis ou sa famille. En phase avec ces opinions, moins du tiers d’entre eux suit l’activité sportive. Ce groupe est le plus féminin (66 %) ; il se distingue aussi des autres collégiens peu ou pas sportifs par le fait que les jeunes qui ne font jamais de sport y sont majoritaires (52 %), caractéristique que l’on retrouve chez leurs parents (54 %).

Atlas national des fédérations sportives 2019 Hors collection

Varia Agora débats / jeunesses

Jeunes, religions et spiritualités Agora débats / jeunesses

Jeunes et santé mentale : ressources et appropriations Agora débats / jeunesses

Les études… et à côté ? Les modes de vie des étudiant·e·s Agora débats / jeunesses